Keluar di Dalam: Sinau Shina’ah Arsitektur Islam Marrakesh

Udara siang masih terasa segar dan dingin waktu pertama kali saya mengunjungi tempat yang indah ini. Langit biru cerah melengkapi wajah indahnya. Saya langsung jatuh hati pada keindahan seni arsitektur bekas “pondok pesantren” di kota Marrakesh ini.

Jika diingat kembali, pengalaman kali ini sensasinya berbeda dengan ketika saya melihat karya seni monumen bola remuk di pojok kidul kota New York bersama Mbah Nun, Ibu Via, dan teman-teman pengurus Masjid Al-Falah Philadelphia delapan tahun silam. Saat melintasinya kami sempat nggremengi apa maksud bentuknya dan bagaimana wujud beauty-nya.

Mungkin ini masalah selera saya saja. Saya lebih menyukai karya seni hiasan arsitektural dan seni rupa yang detail dibanding hasil seni yang berbentuk abstrak–yang kebanyakan hadir pada masa kekinian atau kontemporer. Mengenai ini bisa Anda perhatikan dari kedua foto berikut.

Saya bisa dengan mudah menikmati, menakjubi, dan memahami keindahan sejak detik pertama tatkala menyaksikan karya seni yang detail pada arsitektur Islam Andalusia (foto 1), tanpa harus bersusah payah seperti menafsirkan dulu maksud dari patung bola remuk bernama The Sphere, bekas signature plaza menara kembar WTC sebelum runtuh tahun 2001 (foto 2).

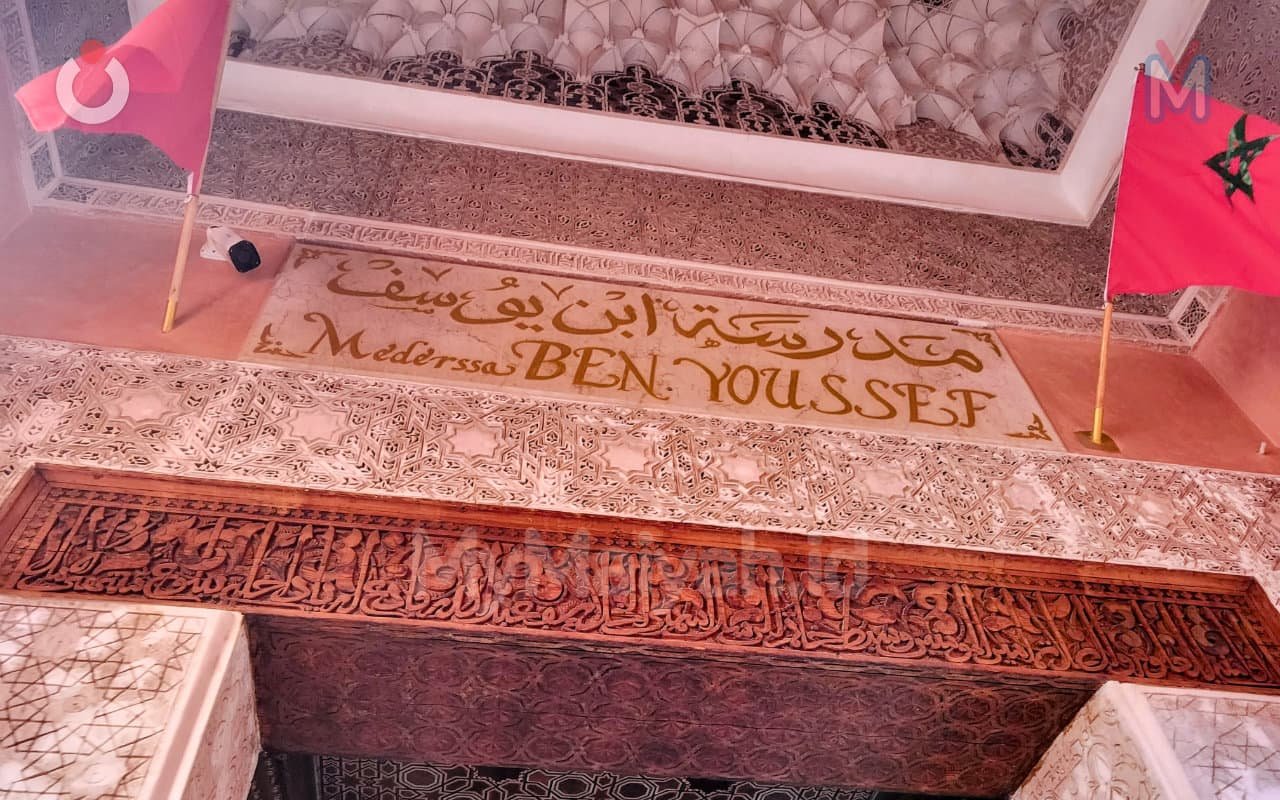

Mungkin saya tidak cukup pintar dalam memahami karya seni kontemporer. Akan tetapi ketika Rasulullah bilang Allah itu indah dan Ia menyukai segala keindahan, sepemahaman saya seharusnya semua orang awam akan gampang paham keindahan. Tanpa kita perlu mengernyitkan dahi terlebih dulu sebelum bisa ngeh sesuatu itu indah atau tidak. Maka dengan bekal keawaman ini, saya tak henti-hentinya menikmati keindahan arsitektur Medersa Ben Yousef.

Barangkali tempat ini akan lebih akrab di telinga kita jika namanya Madrasah Bin Yusuf dibanding Medersa Ben Yousef. Ini adalah sebuah sekolah berasrama semacam pondok pesantren yang areanya tidak besar, hanya seluas 43 meter panjang dan 40 meter pendek. Hampir berbentuk persegi yang terletak di tengah-tengah kepadatan ‘Kota Tua’ Marrakesh–tentang kota tua akan saya ceritakan di tulisan berikutnya.

Ketika saya menyusuri kota tua ini, bisa Anda bayangkan seperti menyusuri gang-gang kecil di pemukiman padat Jakarta atau Surabaya, yang semua bangunannya menjulang setinggi ruko dua lantai. Pintu masuk pesantren Bin Yusuf ini terletak di ujung gang. Untuk masuk ke dalam, sebuah pintu besar berlapis besi berhiaskan ornamen lekukan geometris di sekujur daun pintu akan “menyambut” kedatangan pengunjung. Di atasnya melintang lapisan kayu tebal berukir kaligrafi Arab. Di balik pintu tersebut terbentang lorong sepanjang 15 meter.

Ketakjuban saya sudah bermula sejak di lorong ini, diawali dari melihat keramik. Warna-warni kombinasi turquoise, biru muda, biru tua, cokelat emas berpola geometris keramik yang melapisi sepanjang lantai dan setengah tembok, sangat pas ketika berpadu dengan putihnya dinding. Kaki saya melangkah masuk menyusuri lorong yang dinaungi plafon kayu penuh dengan ukiran dan kaligrafi ini.

Lorong ini menggiring saya sampai di aula kecil dengan langit-langit tinggi. Aula ini menjadi penghubung menuju area terbuka di kanan dan tangga menuju lantai dua di kiri. Di pojok aula masih ada celah masuk lorong kecil menuju kamar-kamar tempat para santri dahulu pernah bermukim. Langit-langit cokelat berdiri gagah dan indah dengan ukirannya di atas saya.

Saya memutuskan melangkah “keluar” belok kanan melewati pintu besar. Saya “masuk” ke hamparan courtyard atau halaman terbuka berlantai marmer abu-abu. Kolam air bening segar terbentang di tengahnya yang menengadah ke langit biru. Mata saya langsung dimanjakan oleh hiasan ukiran pada dinding putih dan bentangan kayu cokelat di atasnya yang cukup luas.

Rupanya saya ini sedang mengalami fenomena ‘masuk lalu keluar di dalam’. Ternyata sungguh-sungguh indah pemandangannya. Tentu juga rasa (pengalaman)-nya.

Saya mendekat ke kolam dan memandang ke atas mengitari seluruh dinding hingga atap. Dari sudut ke sudut, semuanya berukir penuh pola yang rumit. Tetapi kombinasi kerumitan itu semua berpadu membentuk harmoni keindahan.

Keindahan arsitektur ini memang tidak terlihat dari luar bangunan karena yang tampak hanya seperti benteng polos garang berwarna merah. Semua harus dinikmati dari halaman terbuka di dalam. Maka ketika memasuki sebuah pintu rumah di gang-gang sempit kota tua, Anda tidak akan menyangka akan ada keindahan di dalamnya.

Konsep area terbuka di dalam bangunan seperti ini jamak ditemukan pada arsitektur dunia Islam. Ada alasannya mengapa.

Pertama, courtyard yang didesain dengan sangat indah ini adalah perwujudan surga kecil di dalam rumah. Kedua, dengan beratapkan langit maka berkah langit akan turun masuk ke dalam rumah. Ini sebuah bentuk koneksi langsung dengan Allah.

Ketiga, ia dimaksudkan untuk menjaga kehormatan perempuan. Wujudnya adalah semua jendela kamar menghadap ke halaman ini sehingga bisa menikmati “luar rumah” tanpa harus keluar rumah. Karena bila ada jendela yang menghadap keluar bangunan, dirasa bisa menjadi media mengumbar perempuan yang menjadi pusaka keluarga.

Pondok pesantren ini dulunya dihuni sekitar 800 santri. Tetapi ia kini hanya menjadi tempat wisata bersejarah dengan usianya yang tua. Nama Bin Yusuf dinisbatkan kepada amir atau raja kelima dari Dinasti Al-Murabithun, yaitu Sultan Ali bin Yusuf. Dinasti ini didirikan oleh bangsa Amazigh, penduduk asli wilayah Afrika Utara yang berasal dari Pegunungan Atlas, yang berkuasa hingga wilayah Spanyol dan Portugal pada tahun 1050 sampai 1147 Masehi dengan beribukota Marrakesh. Keberadaan dinasti ini kira-kira sezaman dengan Kerajaan Kediri di Jawa Timur.

Bangunan pondok pesantren yang saya kunjungi ini berasal dari waktu yang lebih muda, yakni dari abad ke-16 yang dibangun pada masa Dinasti Sa’adi. Dinasti as-Sa’diyyun ini didirikan oleh keluarga para syarif atau di Indonesia kita lebih mengenalnya dengan istilah habib. Bila habaib di nusantara pada umumnya berasal dari jalur Sayyidina Husain, syarifian di Maghrib ini merupakan keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan.

Ketika bangunan pesantren Ibnu Yusuf yang “terbaru” ini didirikan, di Jawa Tengah sedang berkuasa Kerajaan Pajang. Saya menyebut Pajang bukan berarti ada hubungan antara keduanya. Ini semata-mata agar kesadaaran ruang dan waktu kita terasa lebih luas.

Berarti bangunan ini setidaknya sudah berusia 500 tahun. Saya coba membayangkan bagaimana para seniman membangunnya saat itu karena pahatan-pahatannya sangat kecil dan detail. Ukiran pada dinding putih merupakan gipsum yang dipahat dan memahat gipsum tak semudah dan “selembut” memahat kayu. Perlu berbulan-bulan mengerjakannya dengan telaten, sentimeter demi sentimeter, pada area seluas ini.

Pun dengan keramiknya. Ia bukan seperti keramik yang kita kenal sekarang, yang pola geometrisnya dicetak pada sebuah keramik persegi selebar 20 sentimeter. Melainkan keramik yang telah dipotong per bagian kecil dari gambar besar pola geometris. Bagian kecil itu ukurannya bisa hanya sebesar kelingking orang dewasa.

Pada kesempatan lain saya berkesempatan menyaksikan bagaimana potongan keramik itu dibikin dengan sangat tekun. Saya belum tentu bisa setekun bapak-bapak Maroko pembuat keramik ini.

Potongan itu dihasilkan dari sebuah keramik kotak ukuran 10 sentimeter tiap sisinya dan berwarna polos yang diproduksi di kota Fes. Keramik digambar sesuai pola potongan kemudian ditempelkan pada sebuah batu dan dipahat sedikit demi sedikit hingga terpotong.

Batu yang menjadi tatakan pemahatan ditata dan diganjal sedemikian rupa di tengah, sehingga memiliki dua sisi yang membuat para pemahat bisa duduk saling menghadap. Kedua pemahat duduk di atas alas bantal dengan cara duduk seperti posisi tahiyat akhir sholatnya orang Indonesia. Keramik yang telah terpotong agak kasar selanjutnya diserahkan ke pemotong di hadapannya untuk diperhalus.

Begitulah bagaimana keramik-keramik kecil yang disebut zellic itu dibuat. Bangunan “kecil” Madrasah Bin Yusuf ini mungkin memerlukan ratusan ribu bahkan jutaan potongan keramik kecil yang dirangkai, ditempel dan direkatkan satu persatu. Dari membuat keramik sampai pemasangannya di dinding dan lantai merupakan rangkaian pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan tinggi.

Pada masa itu, pekerjaan teknis membangun dan memperindah bangunan madrasah ini merupakan satu kesatuan. Maksud saya, ia dikerjakan oleh tukang atau teknisi yang sekaligus seniman, atau sebaliknya. Keduanya tidak terpisahkan. Ibaratnya seorang lulusan teknik sipil itu bisa dipastikan ia juga seniman.

Wujud dari kesatuan ini adalah semua bentuk yang muncul di segala sudut bangunan yang indah itu memiliki fungsi, meskipun hanya sekadar pembatas. Seni tidak dipisahkan dari fungsi teknisnya.

Sementara kecenderungan pemisahan antara sains dan seni kerap terjadi pada masa modern yang sulit dihindari akibat pengkotakan dan spesialisasi hasil dari tuntutan industri. Imbasnya sangat terasa pada dunia pendidikan yang terjadi hampir merata di penjuru bumi. Ada jurusan seni dan ada jurusan sains. Akibat yang lebih parah mungkin terjadi dalam paradigma pendidikan di Indonesia di mana seni malah menjadi anak tiri.

Namun paradigma pemisahan antara seni dan sains belakangan digugat kembali. Suara-suara yang mempertanyakan hal ini bermunculan yang dibawa generasi lebih muda. Generasi dengan segudang pertanyaan keresahan yang muncul dari rasa jiwa mereka yang terasa kering.

Karya seni kontemporer dirasa tidak memiliki spiritualitas karena lahir dari sekularisme yang tak lain pengejawantahan dari tuntutan kebebasan. Bebas dari apa? Bebas dari kungkungan agama. Semuanya berakar dari konflik antara pengusaha dengan kroni monarki dan institusi gereja di Eropa, yang rentetan berikutnya menggulirkan renaissance.

Sekularisme inilah yang menjadi pondasi dasar kehidupan modern yang kita jalani hari ini. Ia dibawa dari Eropa dan dipancangkan sangat dalam di Amerika untuk kemudian diresonansikan ke seluruh dunia yang pada akhirnya di-copy paste semua negara. Tidak semuanya berhasil diterapkan dengan baik karena hakikatnya sekularisme itu melawan fitrah keutuhan manusia. Ada juga fitrah manusia yang lain, yaitu keterbatasan. Oleh karena itu manusia tidak bisa mengumbar kebebasan. Semua ada batasnya.

Pada akhirnya manusia banyak yang menjerit karena keutuhan dirinya dipecah-pecah. Jeritan ini muncul tidak hanya dari manusia berperadaban “Timur”, tetapi juga dari generasi muda “Barat”. Mereka sadar bahwa manusia tidak bisa dipecah antara elemen sains, seni, dan spiritual dalam dirinya. Allah sudah menciptakan manusia ahsanu taqwim dengan kelengkapan itu.

Manusia dengan kesadaran keutuhan diri inilah yang menghasilkan seni arsitektur Andalusia yang justru lahir dari batasan-batasan, bukan dari mengumbar kebebasan. Keutuhan itu mewujud dalam ketundukan spiritual yang ketat pada batasan Allah yang tidak memperkenankan kita menggambar makhluk hidup. Maka lahirlah desain geometris.

Sementara itu, ketundukan yang lebih lentur diterapkan Wali Songo saat berupaya mengislamkan penduduk pulau Jawa dengan melakukan bid’ah (kreativitas). Para wali mencari jalan tengah dengan menciptakan desain wayang yang tidak menyerupai makhluk hidup. Yaitu desain imajinatif berwujud serupa “badut” atau “monster” yang membuat asosiasi manusia memahami bahwa maksudnya itu adalah makhluk hidup.

Dimensi ketundukan spiritual inilah yang menurut hemat saya tampaknya lenyap dari patung remuk di New York yang dibahas di awal tulisan ini. Dorongan kebebasan dalam menafsirkan karya seni yang bentuknya sering sulit dipahami atau bahkan mungkin jelek menurut orang awam, secara tidak sadar bisa membawa kebiasaan manusia menuju kebebasan-kebebasan tanpa batas lainnya.

Sementara manusia dilahirkan penuh dengan keterbatasan dan Islam melatih manusia untuk terus-menerus menyadari keterbatasan dirinya. Salah satunya adalah lewat puasa, agar mengkonsumsi dengan secukupnya saja. Pun manusia Jawa yang dilatih dengan laku hidup sak madya.

Perjuangan menyadarkan manusia atas keutuhan sekaligus keterbatasan dirinya inilah yang terwujud dalam diri Mbah Nun dan dilakukan sejak 40 tahun lalu hingga berjalanannya Maiyah detik ini. Semua tersebar dalam karya-karya Mbah Nun dengan ragam bentuk dan cakupannya.

Atas berbagai karya itu lantas kita manusia modern yang telah dididik dalam kompartemenisasi alias fakultas-fakultas, hanya mampu melihat Mbah Nun dengan salah satu teropong: seniman, budayawan, sastrawan, esais, cendekiawan, dlsb. Tidak berbeda juga seperti saat kita menyetempel Om Sabrang dan mempersempit cakrawala pandang dengan label vokalis, musisi, budayawan, dst.

Apapun itu, sebenarnya saya hanya hendak mengatakan–meminjam istilah Om Sabrang–bahwa ‘mental model’ yang dibangun lewat Maiyah adalah kesadaran manusia yang utuh. Bagi saya hal ini adalah salah satu first principle Maiyah. Salah satu cara membangunnya adalah dengan sinau bareng terus-menerus sampai kesadaran segitiga cinta: Allah-Rasulullah-Makhluk merasuk dalam alam bawah sadar. Kemudian salah satu implementasi laku berikutnya adalah keutuhan baik-benar-indah dalam segala hal.

Termasuk keutuhan seni dan sains tadi dengan mengembalikannya pada istilah yang telah diutarakan Ibnu Khaldun tujuh abad silam dalam buku babonnya Muqaddimah, dan diingatkan kembali oleh Mbah Nun dan almarhum Kyai Muzammil: shina’ah.[]

Marrakesh, 6 Februari 2023